近日,根据《湖北省社会科学优秀成果奖励暂行办法》(湖北省人民政府令第186号),经第十四届省社会科学优秀成果奖评审委员会评审通过,我校周峰教授著作《中国艺术品市场发展研究》荣获一等奖、陈日红教授著作《荆楚手艺》荣获二等奖、韦秀玉教授系列论文“荆楚传统手工艺的传承创新”荣获二等奖、轩敏华副教授著作《画与绘:中国画笔墨生态》荣获三等奖。我校在本次评选中共获4项奖项,涵盖著作类、论文类,获奖总数、获奖级别创历史新高。

据悉,湖北省社会科学优秀成果奖由湖北省人民政府设立,每两年评审一次,旨在表彰对学术发展、理论创新、学科建设等方面作出突出贡献的社会科学成果,进一步调动社会科学工作者的积极性和创造性,不断提高我省社会科学研究水平,促进社会科学繁荣和发展,是湖北省社会科学界最高级别的奖项。根据《湖北省社会科学优秀成果奖奖励暂行办法》和《第十四届湖北省社会科学优秀成果奖评奖实施方案》规定,本届对湖北省哲学社会科学界2021年至2022年期间公开发表的成果进行评选,经过初评、复评、终审程序,最终评出395项获奖成果,其中一等奖67项、二等奖157项、三等奖171项。

获奖成果介绍

著作《中国艺术品市场发展研究》

周峰

本书运用产业经济学、文化社会学、艺术传播学等多学科视角,深刻分析中国艺术品市场发展中的问题和挑战,提出了创新性的策略建议。首先梳理艺术品市场发展现状与历史脉络;然后基于调研数据建构艺术品价值评估体系;继而探索鉴证体系的创新与实践;接着探讨“互联网+”与产业模式的转型;最后分析中国艺术品市场的未来发展趋势,并提出政策建议。书中不仅提供了丰富的实证案例分析(如假拍现象的经济学模型分析),还结合研究团队在艺术鉴证与设计管理领域的实践经验,为政策制定、行业发展提供应用借鉴,无论是艺术爱好者、市场从业者还是学术研究者,都能从中获得针对性指导,也可作为艺术品鉴定师的自学用书。

著作《荆楚手艺》

陈日红

本书立足于民俗学和工艺学视角,着眼于长江中游极具地域特色的荆楚手艺文化。本书观澜溯源、振叶寻根,真实地记录和追溯了荆楚大地上一个跨越时代的手艺概貌。是我国第一部地域性、全面反映作为民俗艺术的手艺学术专著。其不仅廓清了我国历史上关于“手艺 ”等诸多概念的源流,梳理了湖北手工艺文化的传承脉络和美学特色。更重要的是,本书以大量的图片和文字为基础,图文互实,将衣、食、住、行、用、娱、祭等,与民俗生活息息相关的近40种民间手艺,予以全面生动地呈现。从历史源流、工艺流程、技术细节、所用材料,到艺人现状和技艺传承等各方面翔实记录民间手艺的发展状况。并阐述手艺与荆楚各地人们的生产、生活、风俗、习惯、信仰、情感、价值观念和审美理念等方面的关系。既给世人构建了一座荆楚器物审美的艺术之宫,又给人们贡献了一部极具荆楚地方特色的手艺“百科全书”;既可从中感受到手艺人的工匠精神,又可管窥荆楚地域的民众审美情趣和楚文化的共享基因。

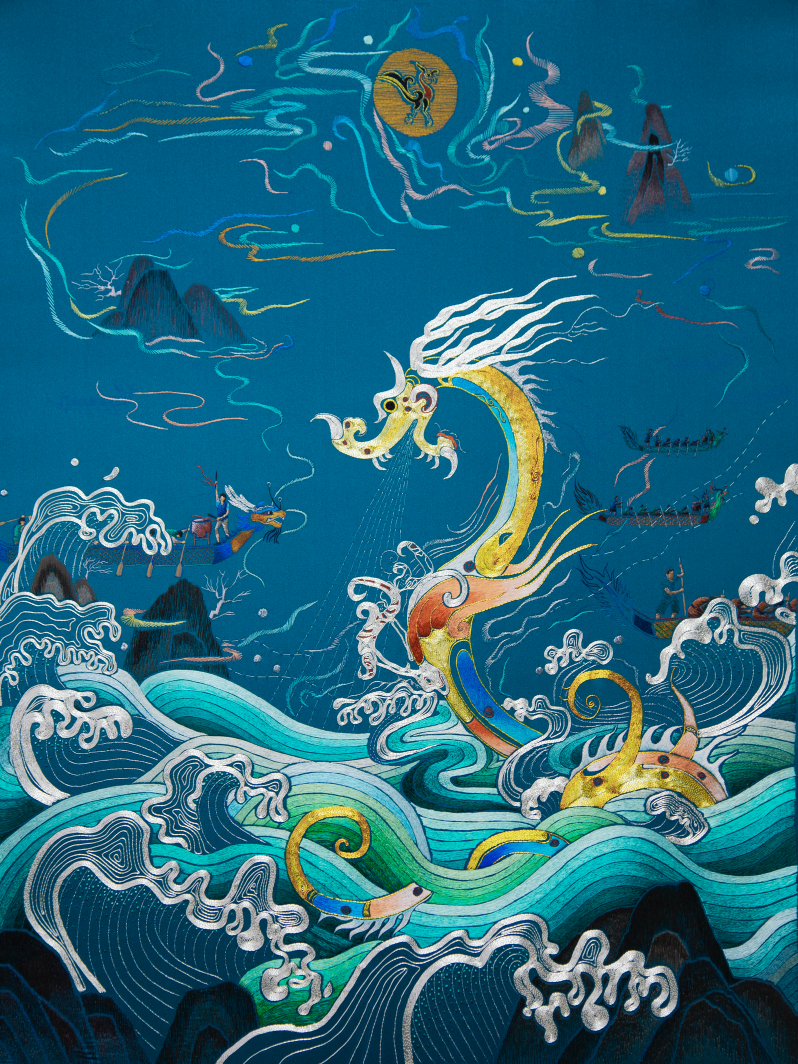

本项研究以荆楚传统手工艺为研究对象,探讨设计介入传统手工艺传承创新的学理与路径,提出基于荆楚文化特色的艺术创作传承、体验中心建设、艺术康养产业打造方案,以增强传统手工艺传承创新的内生动力,为手工艺文化与大众生活搭建平台,助力传统手工艺的产业化发展,促进文化和旅游的深度融合,满足人们日益增长的精神文化需求。研究以典型性个案为切入点,运用口述史方法,结合艺术批评理论,考察传统手工艺的艺术传承路径,即代表性传承人由自知之明到艺术自觉,再到艺术反思,达于文化自信的基本逻辑,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

著作《画与绘:中国画笔墨生态》

轩敏华

本书从笔墨传统入手演绎中国画形式语言的衍变历程,当笔墨作为绘画语言的物质承载,它所具有的表意功能因文化视角的设定而具有了全新的意义。中国画重画(勾画)轻绘(染绘)的技法传统是如何形成的?从“彰施五彩而作绘 ”的唐虞时代到“水墨最为上”“运墨而五色具”的审美标准的建立,这其间绘画经历了怎样的变化?又是哪些因素促成了这些变化?书中对这一连串问题的解答有助于我们深入了解笔墨赖以生存与发展的艺术语境问题,扩展了中国传统绘画研究的方法和角度。